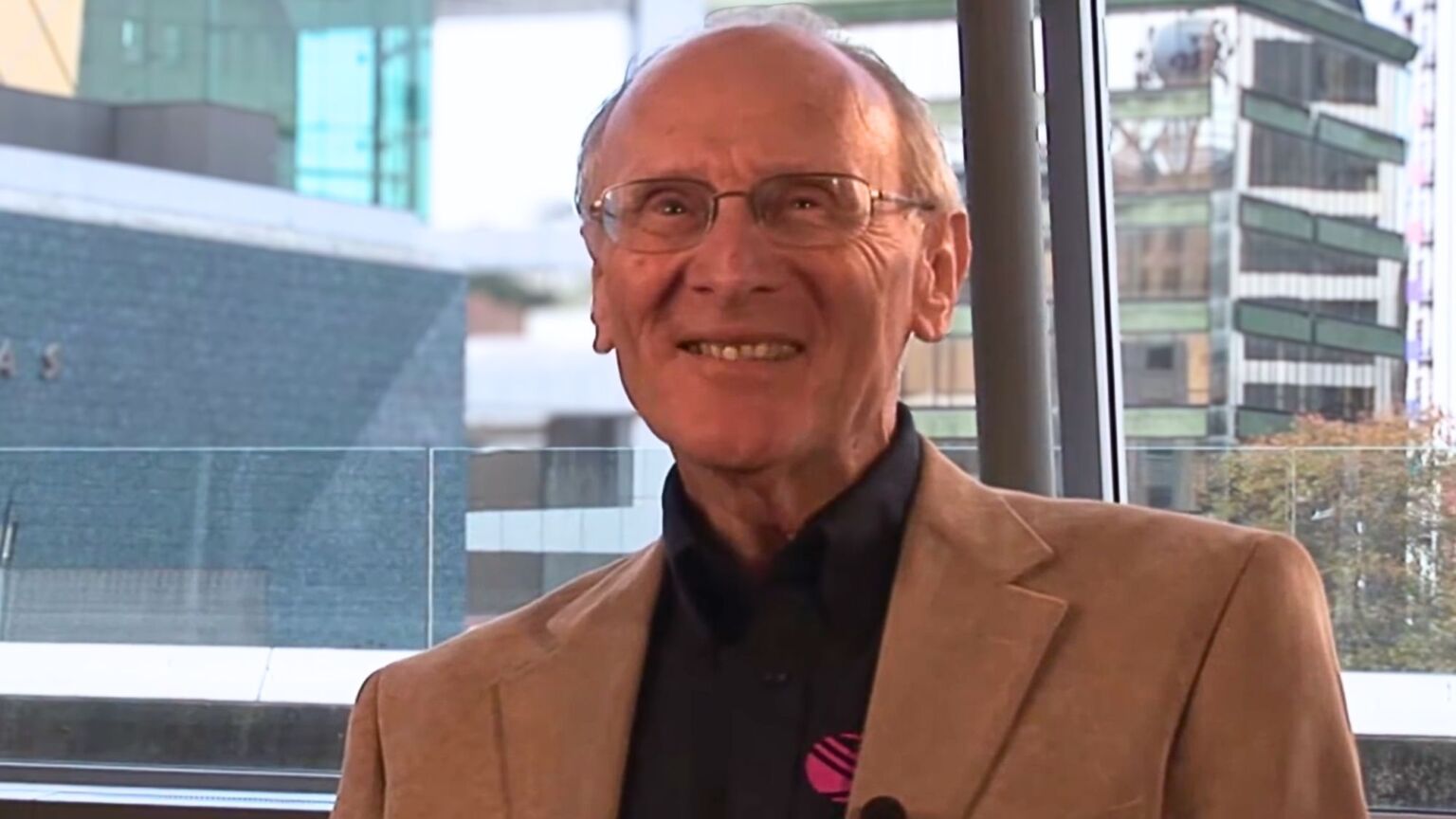

John Carey, décédé la semaine dernière à l'âge de 91 ans, était un homme doté d'un fort instinct démocrate. Carey était sans doute l'un des meilleurs critiques littéraires de sa génération et occupait la chaire Merton d'anglais à Oxford. Tout au long de sa carrière d’auteur, de critique et de conférencier, il a défendu et parlé à des personnes bien au-delà du monde universitaire. Les gens l’aiment à bien des égards.

Il est né à Barnes, au sud-ouest de Londres, en 1934, fils de Charles, commis, et de Winnifred, secrétaire. Alors que les deux parents ont quitté l'école à 15 ans, Carey a bénéficié du système de lycée anglais. Lors d'un séjour en temps de guerre à Radcliffe-on-Trent, juste à l'extérieur de Nottingham, il a eu des problèmes à l'école, dus en grande partie à sa mauvaise vue. En 1947, il retourne à Londres avec sa famille, où il acquiert des lunettes et la capacité d'étudier. Il devait être le premier étudiant du comté de Richmond et de l'East Sheen School for Boys à fréquenter l'Université d'Oxford.

Lorsqu'il arriva au St John's College à l'été 1954 après 18 mois de service national en Égypte, il avait déjà décidé qu'il voulait rester à Oxford. Il a excellé sur le plan académique, remportant une bourse puis un poste d'enseignant, enseignant à Christ Church, Balliol, Keble et St John's avant d'être nommé professeur Merton de littérature anglaise en 1975.

Il s'est d'abord spécialisé dans la littérature anglaise de la Renaissance, en particulier dans John Milton, mais son avancement académique semble se faire sans effort. Mais derrière cela se cachait sa lutte personnelle contre le snobisme chronique qui prévalait parmi les dons, pour la plupart de haut rang et formés dans le secteur privé. Il y avait des exceptions, comme le grand historien marxiste Christopher Hill, dont les travaux sur les luttes populaires et radicales qui avaient conduit la Révolution anglaise avaient inspiré le jeune Carey et qui accueillit chaleureusement son arrivée à Balliol. Mais dans l'ensemble, les résidents monastiques d'Oxford étaient au mieux dédaigneux et au pire méprisants à l'égard de ce fils d'employé et de secrétaire ayant fait des études secondaires.

Dans ses merveilleux mémoires de 2014 Le professeur inattenduCarey a écrit qu’il se sentait comme un « intrus » pendant ses études à St. John’s. Il raconte avoir dîné à la table haute de Christ Church un soir, alors qu'il était assis en face de l'économiste Sir Roy Harrod, biographe et ami de John Maynard Keynes. Un invité a demandé à Harrod qui était Carey, ce à quoi il a répondu : “Oh, ce n'est personne.” L'insulte a fait très mal parce que non seulement Carey lui-même a été traité avec mépris, mais aussi toutes les personnes issues de son entourage, y compris sa famille. “Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à quel point Sir Roy Harrod et des gens comme lui auraient méprisé mon père, tout comme il m'avait méprisé”, se souviendra plus tard Carey.

D’une certaine manière, cette expérience viscérale du mépris de classe qui prévaut dans le monde universitaire prouverait la trajectoire de Carey. Cela l'a conduit à atteindre des sommets toujours plus élevés au sein de l'université – en publiant des études célèbres telles que L'image violente : une étude dans l'imagination de Dickens (1973) et Thackeray : un génie du gaspillage (1977) – et au-delà, où il devient un critique littéraire prolifique, initialement pour Nouvel homme d'État puis, de 1977 à 2023, pour Le temps du dimanche.

En tant que critique, Carey a réussi à atteindre un lectorat général méprisé par des universitaires hautains – ceux qui, comme il le dit dans son essai de 1974 « À bas les Dons », aimaient dominer la « majorité philistine ». La prose de Carey rappelle celle d'Orwell : claire, perspicace et souvent mordante. Parfois peut-être trop tranchant. Du pauvre Clive James Le critique immortel (1974), Carey a écrit : « Les noms immortels tombent de lui comme une balance, de sorte que l'érudition aérienne peut prendre le ton d'un prix de rédaction au lycée. » En 1998, il a comparé cette expérience à la lecture du roman explosif d'Harold Bloom. Shakespeare : L'invention de l'homme à « discuter avec une connaissance et commencer à réaliser qu’il croit que des rayons mortels émanent de son écran de télévision ».

Son aversion pour les prétentions venteuses et l'obscurité volontaire provenait de l'esprit anti-élitiste forgé à ses débuts à Oxford. C'était un esprit dans sa forme la plus espiègle A quoi servent les arts ? (2005), la offensive divertissante de Carey contre ceux qui utilisent leur préférence personnelle pour le ballet ou la peinture abstraite comme signe de leur supériorité morale et sociale.

Mais c'est un livre antérieur qui a sans doute capturé l'esprit démocratique et anti-élitiste de Carey au plus profond. Publié en 1992, Les intellectuels et les masses : orgueil et préjugés parmi l’intelligentsia littéraire, 1880-1939touché un nerf. Cette « simple étude culturelle », comme il me l’a décrit plus tard, a levé le voile sur les préjugés de classe répugnants qui ont façonné la vision culturelle de nombre des intellectuels britanniques les plus connus et les plus respectés du XXe siècle. Carey a soutenu qu'ils répondaient non seulement à la croissance massive de la population britannique au XIXe siècle, mais aussi à l'autonomisation politique et sociale des masses à travers l'expansion de l'éducation et la lutte pour le droit de vote.

Les élites intellectuelles britanniques étaient en colère et se sentaient menacées par ces développements. Ils ont mis en garde, comme l’a fait TS Eliot, contre un « flot de barbarie » si des millions de travailleurs fréquentaient l’université. Ils parlaient sombrement, comme Ezra Pound, de la folie de donner la parole à « la masse des idiots » et du spectre des « démocraties votant leurs eaux usées ». Et de la Fabian Society au Bloomsbury Group, ils rêvaient d’une solution eugéniste au « problème » du pouvoir populaire. Ou comme le dit WB Yeats : « Tôt ou tard, nous devrons limiter les familles des classes inintelligentes. » En lisant Les intellectuels et les massesIl est difficile de ne pas conclure que la soif de destruction d’autrui a tourmenté le travail d’un trop grand nombre d’intellectuels britanniques de l’entre-deux-guerres.

L'analyse de Carey était déchirante. Il a attiré l’attention sur les attaques de cette élite intellectuelle contre tous les aspects de la vie de la classe moyenne et ouvrière. Les attaques contre leurs journaux et la fiction « bon marché ». Sur leurs nouvelles maisons de banlieue. Sur leurs conserves. Et il a montré comment ce dégoût pour les hommes et les femmes ordinaires, cette peur de la croissance de leur pouvoir démocratique, a finalement abouti au développement du « modernisme » – une entreprise culturelle consciemment rebelle dans laquelle l’art fortement allusif et formellement abstrait était valorisé au détriment du populaire et de l’accessible. C'était une façon, comme l'a dit Clive Bell, leader de la groupie de Bloomsbury, de séparer les « individus instruits d'une sensibilité extraordinaire » des « barbares » de son « bidonville de banlieue ».

Carey a rendu un verdict sévère. Cette élite intellectuelle a construit une haute culture autour de « l’exclusion des masses, la défaite de leur pouvoir, l’élimination de leur alphabétisation, le déni de leur humanité ». La proximité sélective de la modernité avec le fascisme n’est pas une coïncidence.

Les effets de Les intellectuels et les masses peut être mesuré par le ridicule avec lequel les élites ont accueilli sa publication. Comme Carey s'en souvient Le professeur inattendu: « Les critiques semblaient furieux. » On a prétendu que je détestais la culture et que je voulais condamner la population à « un régime sans fin de feuilletons télévisés ». Soleil Scandales de journaux et royaux.” J'étais un commissaire, un allié de Mme Thatcher dans sa guerre contre les arts, un laquais de la presse Murdoch et un puritain avec une “aversion arrogante et de classe pour le champagne”.

Il n’est pas surprenant que cela ait touché un point sensible. La vérité fait mal. Carey n’attaquait pas seulement une génération d’intellectuels morts depuis longtemps ou même certains des noms les plus sacrés de la culture anglaise moderne. Il a également attaqué les attitudes et les croyances qui persistent parmi les élites culturelles d'aujourd'hui, depuis leur dégoût pour la nourriture et les médias que les gens consomment jusqu'à l'objet même de leur peur : le pouvoir politique exercé par les masses. C’est une étude qui conserve aujourd’hui sa puissance et sa perspicacité.

Non pas que les critiques de Carey puissent un jour l’admettre. Ils l’ont attaqué parce qu’il « salissait son propre nid », parce qu’il était professeur de littérature et parce qu’il était censé être un philistin. C'était toujours une fausse accusation. Car aussi critique que soit Carey à l'égard du snobisme, de la haine de classe et des impulsions destructrices de certains des intellectuels les plus respectés du XXe siècle, il appréciait également la valeur de leurs écrits. Il détestait peut-être les opinions de DH Lawrence, mais il était également « saisi » par sa prose ravissante, « avalant » tout ce qu'il avait écrit et encourageant les étudiants à le lire. Mais c'était Carey. Un critique lucide qui croyait pouvoir convaincre les autres de la valeur des choses qui lui tenaient à cœur.

Contrairement à la culture exclusive, élitiste et de classe qu’il avait rencontrée à ses débuts à Oxford, Carey était attaché à une démocratie littéraire, une république dans laquelle chacun avait le pouvoir de contribuer.

Aussi cinglant qu'il puisse être imprimé, c'était un homme gentil et généreux, admiré et aimé par ses étudiants. Il laisse dans le deuil son épouse Gill et ses deux fils. Il va beaucoup nous manquer.

Tim Noir est co-éditeur de poivré.

#Lesprit #vital #démocratique #John #Carey